目次

「情報漏えいやウイルス感染のニュースが増えており、社内でセキュリティ対策の必要性が高まっている……具体的にはどのような対策をすればいいの?」

「友人のパソコンがウイルスに感染して故障してしまった……個人でもセキュリティ対策は必要なのかな?」

インターネット環境やITツールが身近になったことで、マルウェア感染や情報漏えいなど様々なトラブルが起こるようになりました。

だからこそ、セキュリティ対策の重要性は増しているものの「何をすればいいのか?」「簡単にできるのか?」など対策方法に疑問を抱いている方は多いのではないでしょうか。

企業と個人問わず誰もが守るべき基本的なセキュリティ対策は、下記の3つです。

誰でも簡単に取り組めるものばかりで、難しい技術や知識は必要ありません。

セキュリティ対策を億劫に感じて今取り組まないと、下記のような大きなトラブルに発展するリスクがあります。

マルウェア感染や情報漏えいなどのトラブルが起きてから後悔するのではなく、様々な脅威を未然に防ぐためにも、正しい方法でセキュリティ対策に取り組みましょう。

そこでこの記事では、企業と個人が取り組むべきセキュリティ対策を分かりやすく解説していきます。

基本的な3つのセキュリティ対策に加えて、知っておきたいセキュリティ対策もまとめているので必見です。

この記事を最後まで読めば今からどのようなセキュリティ対策をするべきか、明確になります。

安心してインターネットやITツールを活用できる環境を整えるためにも、ぜひ参考にしてみてください。

1. セキュリティ対策の基礎知識

セキュリティ対策は、情報技術の進展とともに、重要性を増しています。まずは基礎知識から、確認していきましょう。

1-1. セキュリティ対策とは

セキュリティ対策は、様々なセキュリティリスクを把握したうえで、インターネットやITツールなどを安全、安心に使えるように行う対策のことです。

昨今はインターネットやITツールを悪用した、下記のような脅威が出てきています。

| 驚異の順位 | 個人 | 組織 |

| 1位 | インターネット上のサービスからの個人情報の窃取 | ランサム攻撃による被害 |

| 2位 | インターネット上のサービスへの不正ログイン | サプライチェーンや委託先を狙った攻撃 |

| 3位 | クレジットカード情報の不正利用 | システムの脆弱性を突いた攻撃 |

参考:独立行政法人情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威2025」

このような脅威から、個人や組織を守るには、インターネットやITツール利用時にあらゆるリスクに備える必要が出てきました。

そこで、セキュリティ対策では「技術」「ルール」「人」の3つの観点からセキュリティ対策をして、情報資産を守り安全にインターネットやITツールを使える環境を整えます。

| 三位一体のセキュリティ対策 | ||

| 技術 | セキュリティリスクを抑えるソリューションを活用する | |

| ルール | セキュリティリスクを抑えるルール、セキュリティポリシーを策定する | |

| 人 | インターネットやITツールなどをルールに沿って正しく使用する | |

1-2. セキュリティ対策をしないリスク

セキュリティ対策をしないと、個人、企業ともに下記のようなリスクがあります。

| セキュリティ対策をしないリスク | ||

| 個人のリスク | ・個人情報が流出して悪用されてしまう ・SNSを不正利用されてしまう ・パソコンやサーバーなどの故障につながる |

|

| 企業のリスク | ・マルウェア感染により企業の信頼性が低下する ・事業基盤のトラブルにより業務が停止する ・情報漏えいにより大きなトラブルに発展する ・企業データが改ざんされて思わぬトラブルになる |

|

個人の場合は、個人情報が流出して悪用されるリスクがあります。

マルウェアなどの感染によりパソコンやサーバーが故障すると、買い替えるコストや労力がかかることも考えられるでしょう。

企業の場合はより被害が深刻化し、事業が停止したり大きなトラブルに発展したりするリスクがあります。

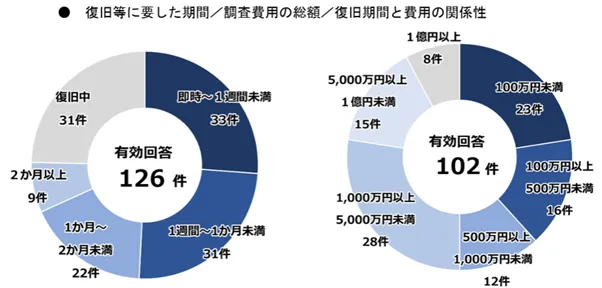

例えば、セキュリティ対策を怠りランサムウェア(情報などを人質にして身代金を要求するマルウェア)に感染した場合は、下記のように復旧に数百万円以上必要になるケースもあるのです。

出典:警視庁「令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」

セキュリティ対策を怠り大きなトラブルに発展してからでは、元の状態に戻すだけでも多大な時間と費用がかかります。

そうなる前に、個人は自己防衛の1つとして、組織では経営課題としてセキュリティ対策に取り組むことが重要なのです。

2.基本的な3つのセキュリティ対策

セキュリティ対策の必要性が理解できたところで、まずは何をするべきか気になるところです。

ここでは、総務省が公表している「サイバーセキュリティ初心者のための三原則」に沿って、企業と個人問わず誰もが守るべき3つの基本的なセキュリティ対策をご紹介します。

| 三原則の項目 | 概要 |

| OSやソフトウェアを最新の状態に保つ | ・OSやソフトウェアを定期的にアップデートして最新の状態を保つ ・サポート切れのOSやソフトウェアは使用しない |

| IDとパスワードを適切に管理する | ・多要素認証を活用する ・パスワードは英数字(大文字・小文字)記号を含めて10桁以上で作成する |

| 不要なメール・Webサイトを開かない | ・少しでも違和感のあるメールやWebサイトは開かない |

どの対策も難しいものではなく、すぐに実践できるものなのでぜひチェックしてみましょう。

2-1.OSやソフトウェアを最新の状態に保つ

1つ目は、OS(WindowsやChromeなどパソコンを動かす基本的なソフトウェア)や業務で使うソフトウェアなどを更新して常に最新の状態を保つことです。

OSやソフトウェアは定期的に修正プログラムを提供して、最新の脅威に対応できるようにしています。

修正プログラムのアップデートをしないで使用しているとOSやソフトウェアの脆弱性を狙い、マルウェアに感染する可能性があるのです。

実際にゼロデイ攻撃という手法では、OSやソフトウェアの脆弱性を狙い攻撃を仕掛けます。

|

【OSやソフトウェアの脆弱性を狙うゼロデイ攻撃】 ゼロデイ攻撃とは、OSやソフトウェアの脆弱性を見つけて修正プログラムが提供される前に行うサイバー攻撃のことです。 |

このように、OSやソフトウェアを更新しないで使用するのはセキュリティリスクが高いので、次の2つの方法を意識して常に最新の状態を保つようにしましょう。

| OSやソフトウェアを最新の状態に保つ2つの方法 | |

| ・OSやソフトウェアを常にアップデートする ・サポート切れのOSやソフトウェアを使用しない |

2-1-1.OSやソフトウェアを常にアップデートする

OSやソフトウェアを最新の状態に保つには、常にアップデートをすることが重要です。

アップデートのタイミングや方法やOS、ソフトウェアにより異なりますが、今回は一例としてWindowsのアップデートの方法をご紹介します。

Windowsには2種類の更新プログラムがあり、どちらのセキュリティの脆弱性をカバーする目的があります。

| Windowsの更新プログラムの種類 | ||

| 機能更新プログラム | ・基本的に年に2回実施する大規模なアップデート ・新機能の追加やセキュリティの更新プログラムなどが含まれる |

|

| 品質更新プログラム | ・基本的に1ヶ月に1回以上実施するアップデート ・バグなどの修正やセキュリティの更新プログラムが中心になっている |

|

更新プログラムを実施できているかは、下記の手順で確認できます。

|

【Windowsのアップデート方法】 1.Windowsの「スタート」から「設定」を選択する |

インストールできる更新プログラムがある場合は実行して、最新の状態を維持できるようにしましょう。

企業の場合は個人のパソコンだけでなく、会社で管理しているパソコンも含めて、全てのOSやソフトウェアがアップデートできているか確認することが重要です。

1台でもアップデートが漏れているパソコンがあるとハッカーなどの標的になるリスクが高まるので、確実に全てのOS、ソフトウェアが最新の状態になっているか、定期的に確認するようにしましょう。

2-1-2.サポート切れのOSやソフトウェアを使用しない

OSやソフトウェアによっては提供元のサポートが終了しており、アップデートができない場合があります。

サポート切れのOSやソフトウェアは、絶対に使用しないようにしましょう。

サポートが終了しているOSやソフトウェアは新しい脅威に対応できないため、マルウェア感染などのリスクが高まります。

また、悪意のある行動を仕掛けるハッカー集団などもサポートが終了しているOSやソフトウェアを把握しているため、標的になることも考えられるでしょう。

使用しているOSやソフトウェアのサポートが切れているかどうかは、提供元のWebサイトやメールなどのお知らせで確認できます。

企業の場合はサポートが終了するOS、ソフトウェアを事前に把握して、計画的に入れ替える体制を整えることも欠かせません。

2-2. IDとパスワードを適切に管理する

2つ目は、IDとパスワードを適切に管理することです。

IDとパスワードは機密情報、個人情報にアクセスする鍵のような役割を果たしています。

そのため、情報を搾取したいハッカーやマルウェア感染を狙うハッカーは、IDやパスワードを盗みたいと考えているのです。

実際にIDやパスワードを盗み売却するなどの悪質な行為も出てきており、今まで以上に厳重な管理が求められるようになっています。

企業の場合はIDやパスワードの管理がずさんだと、社内での不正やデータの盗難につながるリスクもあるでしょう。

次の2つの方法を意識して、IDとパスワードを適切に管理することを心がけましょう。

| IDやパスワードを適切に管理する2つの方法 |

| ・多要素認証を使用する ・パスワードは英数字記号を含めて10桁以上にする |

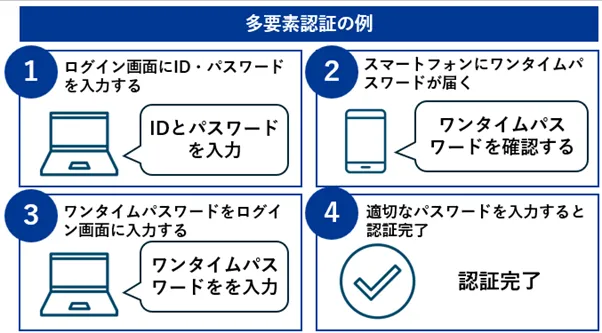

2-2-1.多要素認証を使用する

IDやパスワードだけでの認証では総当たり攻撃(想定される認証情報のパターンを全て試して突破を試みる方法)や既に漏えいしている情報で、セキュリティを突破される危険性があります。

そこで、最近は多要素認証が注目されています。多要素認証とは、「知識情報」「所持情報」「生体情報」の2つ以上を組み合わせた認証方法です。

| 多要素認証の3つの要素 | ||

| 知識情報 | 本人しか知り得えない知識で認証する <例> ・ID ・パスワード ・秘密の質問 など |

|

| 所持情報 | 本人の所持品を使って認証する <例> ・スマートフォンを使ったSMS認証 ・社員証 ・身分証明書 など |

|

| 生体情報 | 本人の生体に関する情報で認証する <例> ・指紋認証 ・顔認証 ・声紋認証 など |

|

例えば、IDとパスワードの認証にスマートフォンを使ったSMS認証を組み合わせることで、該当のスマートフォンを所持していないとログインできない状況になります。

IDとパスワードだけでは機密情報や個人情報などにアクセスできないため、セキュリティを強化できるのです。

多要素認証を導入する方法としては、下記の2通りがあります。

|

【多要素認証を導入する方法】 ・現在使用しているツールやソフトウェアに備わっている機能を活用する |

個人では、スマートフォンやパソコンのログイン設定などで検討できるでしょう。企業では、機密情報や個人情報、社内システムのログインなどで検討できます。

企業の場合はどの範囲に多要素認証を導入するか明確にすることで、運用しやすくなります。

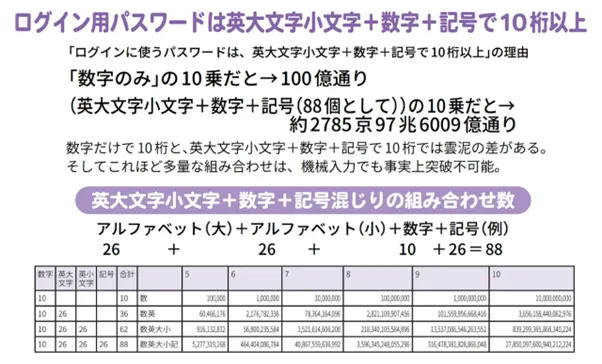

2-2-2.パスワードは英数字記号を含めて10桁以上にする

多要素認証で使用するパスワードは、英数字(大文字・小文字)記号を含めて10桁以上を推奨しています。

数字のみの10桁の組み合わせは100億通りだと言われていますが、英数字(大文字・小文字)記号を含めると約2785京97兆6009億通りと複雑化できるためです。

出典:内閣サイバーセキュリティセンター「インターネットの安全・安心ハンドブック」

これだけ複雑なパスワードであればハッカーが総当たり攻撃をしても、なかなか突破することはできないでしょう。

セキュリティを強化するためにも、誕生日や連番、氏名など推測できるパスワードは避けて、英数字(大文字・小文字)記号を含めて10桁以上を心がけてください。

また、せっかく複雑なパスワードを設定しても、パスワードが漏れてしまっては意味がありません。

下記のような点に注意をして、パスワードを管理するようにしてください。

|

【パスワードを管理する時の注意点】 ・パソコンやデスク周りにパスコードを掲示しない |

2-3.不要なメール・Webサイトを開かない

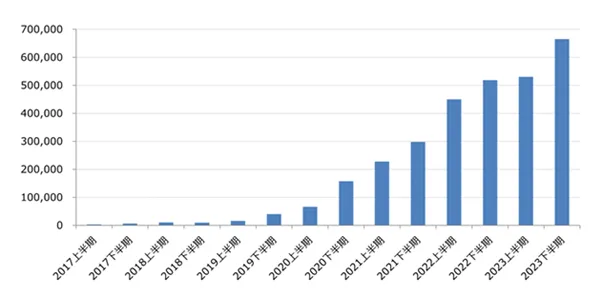

3つ目は、不審なメール・Webサイトを開かないことです。身近なメールやWebサイトが、マルウェア感染、情報漏えいの入口になる危険性があるからです。

不審メールの代表的な手口には、フィッシングメールがあります。フィッシングメールとは、実在する組織を装い、個人情報を搾取する手口です。

例えば、クレジットカード会社を装った「振込みをお願いします」という偽のメールを受け取るとしましょう。

メールにあるURLから偽造サイトに入り、サイト内に個人情報を書き込むことで情報を搾取されてしまうのです。

フィッシング対策協議会の「フィッシングレポート2024」によると、フィッシングメールの被害は年々増加しています。

出典:フィッシング対策協議会「フィッシングレポート2024」

不審なメールやWebサイトに情報を搾取されないために、少しでも違和感を抱いたメールは開封しないようにしましょう。

|

【不審なメールやWebサイトを開かないためのポイント】 ・急いでいる時に不審なメールの対応をしない |

企業の場合は、不審メールや改ざんされたWebサイトを検出するソリューションを導入して、対策をするのも1つの方法です。

3.【企業・個人】プラスアルファで知っておきたいセキュリティ対策

続いて「サイバーセキュリティ初心者のための三原則」にプラスアルファして、意識したいセキュリティ対策をご紹介します。

| 対象 | セキュリティ対策 | 概要 |

| 企業・個人 | 期限内の最新のウイルス対策ソフトを適用する | サポート期限内の最新のウイルス対策ソフトを導入する |

| 企業・個人 | 脆弱性のある製品を使用しない | 脆弱性が確認されている製品の使用を中止する |

| 企業・個人 | 不正なアプリやソフトウェアをダウンロードしない | 提供元が不明確なアプリやソフトウェアをダウンロードしない |

| 企業・個人 | USBなどの外部記憶装置の取り扱いに注意する | USBなどの外部記憶装置の取り扱いルールを設けて紛失、マルウェア感染に注意する |

| 企業 | セキュリティポリシーを見直す | 企業のセキュリティポリシーを見直して現状に合うセキュリティ対策ができるようにする |

| 企業 | セキュリティリテラシーを向上させる | 社員にセキュリティに対する教育をする |

企業と個人でどのようなセキュリティ対策をするべきか分かるようになっているので、ぜひ参考にしてみてください。

3-1.【企業・個人】期限内の最新のウイルス対策ソフトを適用する

| セキュリティ対策のポイント |

| ・期限内の最新のウイルス対策ソフトを適用する ・企業の場合は全てのパソコン、サーバーなどに適用して隙を作らない |

まずは、期限内の最新のウイルス対策ソフトを適用するようにしましょう。

ウイルス対策ソフトとは、脅威のあるマルウェアなどを検出してパソコンやサーバーに侵入する前に駆除するソフトウェアを指します。

多くの人は「既にウイルス対策ソフトを導入している」と感じているかと思いますが、重要なのは期限が切れていない最新のウイルス対策ソフトを導入することです。

ウイルス対策ソフトもOSやソフトウェアと同様に、サポート期限があります。サポート期限切れのウイルス対策ソフトを導入していても最新の脅威に対応できず、十分な効果を実感できません。

ウイルス対策ソフトのサポート期限は、ウイルス対策ソフトのWebサイトなどで確認できることが多いです。

商品名などで検索をして、サポート期限内のソフトウェアか確認するといいでしょう。

サポート期限が終了しているウイルス対策ソフトの場合は、すぐに最新のウイルス対策ソフトに交換してください。

企業の場合は全パソコン、サーバーなどに、最新のウイルス対策ソフトが適用されているか確認をしましょう。

期限切れが迫っている場合は事前に把握して、計画的に買い替えを進めると安心です。

|

【パソコンだけでなくスマートフォンにもウイルス対策ソフトを導入する】 昨今は、スマートフォン経由でのウイルス感染や情報漏えい被害が増えています。 |

3-2.【企業・個人】脆弱性のある製品を使用しない

| セキュリティ対策のポイント |

| ・使用している製品の脆弱性を確認する ・脆弱性が見つかった場合はすぐに使用を中止して買い替える |

セキュリティを強化するには、脆弱性(セキュリティ上の欠陥のこと)のある製品を使わないようにしましょう。

ハッカーは脆弱性を狙い、個人情報の搾取やマルウェアへの感染などを試みるからです。実際にVPN機器の脆弱性を狙い、ランサムウェアに感染した事例もあります。

|

【総合医療センターの事例】 ある総合医療センターでは、サイバー攻撃による大規模なシステム障害を受けました。 |

脆弱性が狙われる機器には、下記のようなものがあります。

|

【脆弱性が狙われる機器の例】 ・インターネット接続をしているlot製品 |

脆弱性のある製品かどうかは、独立行政法人情報処理推進機構の「脆弱性対策情報」やメーカーからの情報など、信頼できる情報源をもとに判断してください。

万が一、脆弱性が確認された製品を使用している場合は、すぐに使用を中止して最新の製品に買い替えるようにしましょう。

企業の場合は現在使用している製品だけでなく、保管している製品に脆弱性が含まれていないかも確認が必要です。

また、現在の機器の故障などで何気なく使用した代理の機器に脆弱性があれば、その隙を狙われる可能性があるので、保管製品も確認するようにしましょう。

3-3.【企業・個人】不正なアプリやソフトウェアをダウンロードしない

| セキュリティ対策のポイント |

| ・開発元や提供元が不明やファイル、アプリをダウンロードしない ・アプリやソフトウェアのダウンロードを促すポップアップ表示やバナーに注意する |

昨今は、不正なアプリやソフトウェアをダウンロードさせて、個人情報の搾取やマルウェア感染などを仕掛ける手口が出てきています。

例えば、スマートフォンに悪質なアプリをダウンロードさせて、アプリ経由で口座やクレジットカード情報などを抜き取る手口が該当します。

場合によっては重要な情報が外部に漏れてしまい、大きなトラブルに発展する可能性があるでしょう。

このような事態に陥らないために、下記のようなポイントを押さえて、不正なアプリやソフトウェアをダウンロードしないようにしましょう。

| 不正なアプリやソフトウェアをダウンロードしないためのポイント | ||

| アプリ | ・アプリの開発元や提供元を確認する ・公式サイト以外からダウンロードしない ・アプリの評価を確認する ・アプリ利用以上の権限を要求されたら疑う(支払いがないのに、クレジットカード情報の入力を要求するなど) |

|

| ソフトウェア | ・ポップアップ表示やバナーからダウンロードしない ・利用時に不要な情報を要求されたら疑う ・開発者が明確でないソフトウェアをダウンロードしない |

|

とくに、アプリやソフトウェアのダウンロードを促すポップアップ表示やバナーの中には、不正なアプリ、ソフトウェアに誘導しているものがあります。

「興味がある」「気になる」と焦ってダウンロードしないで、まずは信頼できるアプリ、ソフトウェアなのか確認するようにしましょう。

3-4.【企業・個人】USBなどの外部記憶装置の取り扱いに注意する

| セキュリティ対策のポイント |

|

・信頼性のおける外部記憶装置しか使用しない |

USBや外付けハードディスクなどの外部記憶装置は、下記のような理由から取り扱いに注意が必要です。

|

【USBや外付けハードディスクに注意が必要な理由】 ・外部記憶装置を介してマルウェア感染が拡大する |

実際にマルウェアに感染したUSBを業務で使用したことで、感染が拡大した事例があります。

|

【USBが原因でマルウェア感染が拡大した事例】 ある病院では業務用パソコンに接続したUSBが原因で、大規模なシステム障害が発生しました。 |

事例のように1つのUSBが大きなトラブルを巻き起こす可能性があるので、外部記憶装置の扱いには慎重になることが大切です。

個人と企業では、下記のような点に注意して使用時にルールを設けるといいでしょう。

| 外部記憶装置の使用ルールの例 | ||

| 個人 | ・外部記憶装置を複数の端末で共有使用しない ・紛失の危険があるので極力外部に持ち出ししない ・第三者と外部記憶装置を共有しない ・私物の外部記憶装置を業務で使用しない |

|

| 企業 | ・使用可能な外部記憶装置を限定する(企業側で用意したものなど) ・外部記憶装置使用は申請制にする ・申請した端末以外での外部記憶装置の使用を禁止する ・外部記憶装置内にデータを残さない ・外部記憶装置を外部に持ち出す時は申請制にする |

|

とくに、企業での使用は外部記憶装置の扱いが定まっていないと、紛失やマルウェア感染などの大きなトラブルを招きます。

持ち出しの方法や社内での使用規則など細かくルールを定めて、社内に定着させるようにしましょう。

3-5.【企業】セキュリティポリシーを見直す

| セキュリティ対策のポイント |

| ・基本方針などセキュリティ対策の根源となる部分は経営層も加わり決めていく ・形骸化しないように行動できる内容を意識する |

企業の場合は、現在の情報資産や組織に応じたセキュリティポリシーになっているか確認をしましょう。

セキュリティポリシーとは、企業のセキュリティ対策の方針や行動をまとめたものです。

セキュリティポリシーが曖昧なままでは、組織、社員がどのようにセキュリティ対策をすればいいのか把握できません。

下記の3つの要素を意識して、セキュリティ強化につながる行動が取れるようになっているか見直しましょう。

| セキュリティポリシーの3つの要素 | ||

| 基本方針 | セキュリティポリシーの基本的な運用方針を決める <例> ・セキュリティポリシーが必要な理由 ・セキュリティポリシーの適用範囲、対象者 ・セキュリティポリシー違反の対応 |

|

| 対策基準 | 組織の情報資産を守るための具体的な方法、方針を決める <例> ・導入するソリューションの選定 ・セキュリティ教育の実施 ・SOCの立ち上げ |

|

| 実施手順・運用規定 | 具体的な方法、方針を実施するための手順やルールを決める ・メールの取り扱いのルール作成 ・研修内容の策定 |

|

参考:総務省「情報セキュリティポリシーの順守」

とくに、基本方針などセキュリティ対策の根源となる部分は、経営層も加わり決めていくことが重要です。

専門知識が必要となる部分はベンダーなどの専門家とともに、自社の情報資産や現状に応じて最適な判断をしていきましょう。

3-6.【企業】セキュリティリテラシーを向上させる

| セキュリティ対策のポイント |

| ・全社員がセキュリティ対策の必要性を感じられるように研修などを実施する ・自社の課題に応じて計画的に研修を重ねてセキュリティリテラシーを向上させる |

企業の場合は、セキュリティポリシーの見直しと併せて、リテラシーの向上にも取り組みましょう。

組織のセキュリティ対策は、ソリューションなどの「技術」やセキュリティポリシーなどの「ルール」だけでは不完全です。情報資産を扱う「人」のリテラシーも合わせて三位一体で進めることが重要なのです。

独立行政法人情報処理推進機構が公表している「内部不正による情報セキュリティインシデント実態調査」によると、内部不正の約6割は「ルールを知らなかった」などのうっかりミスで起きています。

故意ではないミスはリテラシーが向上すれば防げるため、下記のように組織のリテラシー向上につながる取り組みをするといいでしょう。

|

【組織のセキュリティリテラシーを向上させる取り組みの例】 ・セキュリティ対策事例を共有する |

例えば、全社員を対象に不審メール対策に関する研修を実施すれば、容易にメールを開封してはいけないという共有認識がもてるようになります。

このように、自社の課題に応じて計画的に研修を重ねて、セキュリティリテラシーを向上できるといいでしょう。

| 企業のセキュリティ対策は「クエスト」にご相談ください |

| 企業では様々なITツールやネットワーク設備を使用しているので、個人よりもセキュリティ対策が複雑になりやすいです。 だからこそ「自社の現状に合うセキュリティ対策が分からない」「どのようなソリューションを導入するべきか判断できない」などお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。 企業のセキュリティ対策は、私たち「クエスト」にご相談ください。 「クエスト」は1965年の設立以降50年以上に渡り、IT技術を駆使して多種多様なサービス・ソリューションを提供してきた実績があります。 企業様の課題や現状に応じて、下記のような様々なソリューションを提案できます。 【クエストが提供しているソリューション】 ・エンドポイント(端末)セキュリティ ・ネットワークセキュリティ(NGFWやUTM) ・クラウドセキュリティ(SASE等) ・多要素認証 など 現状のセキュリティ対策に課題を感じている場合は、まずはお気軽にご相談ください。 |

4.まとめ

本記事では、個人と企業のセキュリティ対策を詳しく解説しました。

最後にこの記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

○様々なセキュリティリスクを把握したうえで、インターネットやITツールなどを安全、安心に使えるように行う対策のこと

○企業と個人問わず誰もが守るべき3つの基本的なセキュリティ対策は下記の3つ

| 三原則の項目 | 概要 |

| OSやソフトウェアを最新の状態に保つ | ・OSやソフトウェアを定期的にアップデートして最新の状態を保つ ・サポート切れのOSやソフトウェアは使用しない |

| IDとパスワードを適切に管理する | ・多要素認証を活用する ・パスワードは英数字(大文字・小文字)記号を含めて10桁以上で作成する |

| 不要なメール・Webサイトを開かない | ・少しでも違和感のあるメールやWebサイトは開かない |

○基本的なセキュリティ対策と併せて知っておきたいセキュリティ対策は下記のとおり

| 対象 | セキュリティ対策 | 概要 |

| 企業・個人 | 期限内の最新のウイルス対策ソフトを適用する | サポート期限内の最新のウイルス対策ソフトを導入する |

| 企業・個人 | 脆弱性のある製品を使用しない | 脆弱性が確認されている製品の使用を中止する |

| 企業・個人 | 不正なアプリやソフトウェアをダウンロードしない | 提供元が不明確なアプリやソフトウェアをダウンロードしない |

| 企業・個人 | USBなどの外部記憶装置の取り扱いに注意する | USBなどの外部記憶装置の取り扱いルールを設けて紛失、マルウェア感染に注意する |

| 企業 | セキュリティポリシーを見直す | 企業のセキュリティポリシーを見直して現状に合うセキュリティ対策ができるようにする |

| 企業 | セキュリティリテラシーを向上させる | 社員にセキュリティに対する教育をする |

セキュリティ対策は、大きなトラブルが起こる前に実施して安全、安心にインターネットやITツールを使える環境を整えることが重要です。

この記事を参考にセキュリティ対策を見直して、現状に応じた最適な対策ができるようにしましょう。