目次

「データ活用に取り組みたいけれど、何から始めればいいのか分からない」

「社内に蓄積されているデータがあるのに、なかなか活用できていない」

「他社のように、成果につながるデータ活用を進めてみたい」

そんな悩みや課題を感じて、この記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

「データ活用を進めたい」という気持ちはありつつも、どのデータを活用すればいいか、どう進めればいいか分からないという企業は多いものです。

本記事では、データ活用とはそもそも何か、どんな種類のデータがあるのか、そして活用によってどんな成果が得られるのかを丁寧に整理して解説していきます。

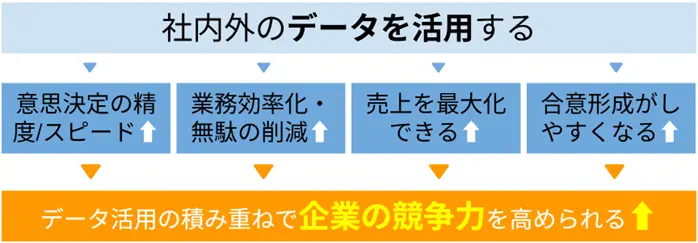

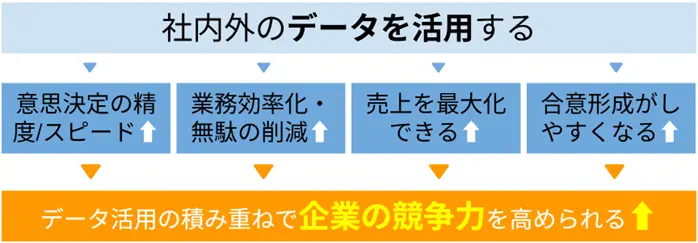

データを効果的に活用できれば、意思決定の精度・スピードが上がり、業務効率化や無駄の削減が進み、売上を最大化でき、社内外の合意形成がしやすくなるため、企業の競争力向上が期待できます。

読み終える頃には、「自社でもこのデータをこう使えるかもしれない」と具体的なイメージが湧いてくるはずです。自社でのデータ活用のヒントを見つけていただければ幸いです。

1. データ活用とは?意味・現状

データ活用の全体を理解していくにはまず、「データ活用とは何なのか?」や「他の会社でのデータ活用の状況はどうなっているか」という基本を知っておくことが大切です。

最初に概要をしっかり理解してから、具体的な活用方法へと展開していきましょう。まずは、言葉の意味を整理していきます。

1-1. データ活用とは:社内外のデータを業務遂行や判断に活かすこと

データ活用とは、企業が持っているデータを、分析や可視化して使えるようにしたあとに、業務改善や意思決定において実際に「活かす」ことを言います。

企業は日々の業務の中で、売上データや在庫データ、問い合わせの履歴など、あらゆるデータが自然に蓄積されていきます。しかし、それらの情報は持っているだけではうまく活用できません。

データがそこにあるのに活用できていない状態は非常に「もったいない」ので、それらを見える化したり分析したりして活用できるようにして、ビジネスのために役立てようというのがデータ活用の本質となります。

さらに最近では、社外にある膨大で複雑なデータ(=ビッグデータ)も積極的に活用して、市場での競争力を高めようという動きもあります。

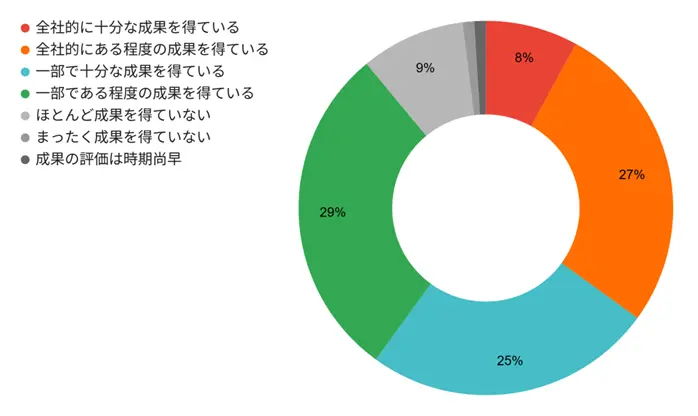

1-2. データ活用で全社的に十分な成果を得ている企業はまだ少数

多くの企業が、業務の見直しやDXの一環としてデータ活用に取り組み始めています。しかしながら、全社的に十分な成果を得ていると実感できている企業はまだ少数です。

ガートナージャパン株式会社が日本企業を対象とした最新調査(2025年1月発表)によると、データ利活用に対して「全社的に十分な成果を得ている」と評価している企業はわずか8%でした。

ただし一方で、「全社的にある程度の成果を得ている」または「一部で十分な(またはある程度の)成果を得ている」としている企業を合計すると、全体の89%が何らかの成果を感じているようです。

つまり、データ活用の取り組み自体は多くの企業で実施されているものの、まだ十分というレベルまで実践できている企業は少ないのではないかと考えられます。

「目的や目標が曖昧なまま取り組みが始まってしまう」「現場に定着しない」「基盤や仕組みが整っていない」といった課題もあり、全社的な成功というところまで昇華させていくにはまだ乗り越えるべき壁が多いのが現状です。

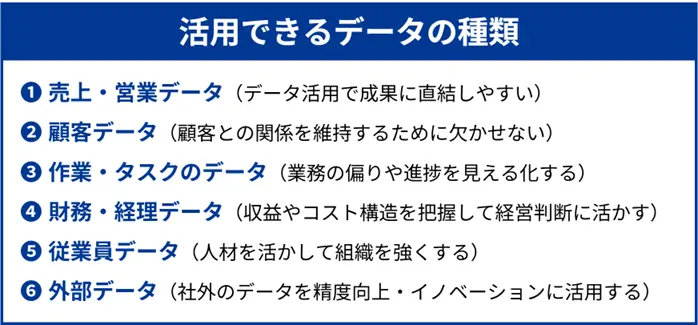

2. 活用できるデータの種類

データ活用に関心を持っていても、「そもそも、うちの会社に活用できるデータなんてあるのだろうか」と感じている方も多いかもしれません。

しかし実際には、すでに日々の業務の中でさまざまなデータが自然と蓄積されていることがほとんどです。

例えば、売上や営業活動の記録、顧客とのやりとりや契約履歴、各担当者の作業内容や進捗、日々の経費や財務情報、従業員の勤怠やスキルといった人事データなど、企業内にはあらゆるデータが眠っています。さらには、社外にあるデータも活用できます。

この章では、社内外に存在する代表的なデータの種類と、それぞれの活用イメージについて、具体例を挙げながら紹介していきます。

|

活用できるデータの種類

|

それぞれのデータがどのような場面で役立ち、どのように活用を始められるのか、具体的な例とともに解説していきます。

2-1. 売上・営業データ(データ活用で成果に直結しやすい)

まず活用したいのは、売上や営業のデータです。販売実績や営業活動の記録は、どの会社でもすでに蓄積されていることが多く、成果につながりやすいデータの種類と言えます。

|

売上・営業データの具体例

|

例えば売上が落ちている時に、商品別・エリア別・担当者別に分解して検証してみることで要因を特定することができるため、ピンポイントで対策が立てられるようになります。

売上・営業データを活用したい時に使えるツールは、一例として以下のようなものがあります。

|

売上・営業データを活用したい時に使えるツール

|

売上・営業データがバラバラにある場合は、まずは一元管理して活用しやすくすることが大切です。また、すでに一カ所にあるならば、より有効に活用するため「MAツール」など攻めの営業活動に活用できるでしょう。

2-2. 顧客データ(顧客との関係を維持するために欠かせない)

顧客データは、顧客との関係を正しく把握して、的確かつスムーズに対応するために欠かせない情報です。

誰がどのようなサービスや商品を利用しているのか、いつ契約したのか、これまでにどんな問い合わせや対応があったのかなど、日々の顧客対応を支える「土台」となる情報です。

|

顧客データの具体例

|

例えば、クレームの電話を受けた際に「いつ何を購入したか」「誰がどんな対応をしたか」がすぐに確認できれば、顧客を待たせずに誠実な対応ができます。

また、契約更新日が近づいている顧客を一覧で把握できれば、更新漏れを防ぎ、解約リスクを下げることにもつながります。

顧客対応の履歴管理や契約更新管理をスムーズに行いたい場合には、以下のようなツールが選択肢となります。

|

顧客データを活用したい時に使えるツール

|

顧客データがバラバラに存在していると、対応の遅れや情報の見落としが起こりやすくなってしまいます。

まずは顧客に関する情報を一カ所にまとめることから始めることで、日々の顧客対応の質とスピードが大きく向上するでしょう。

2-3. 作業・タスクのデータ(業務の偏りや進捗を見える化する)

作業やタスクに関するデータは、業務全体の動きを見える化し、進捗の遅れや作業の偏り、属人化のリスクを発見するために役立つ情報です。

誰がどの作業を担当しているのか、どの業務に時間がかかっているのかを把握することで、業務効率の改善や育成・評価のヒントにもつながります。

|

作業・タスクのデータの具体例

|

例えば、処理件数や作業時間のデータから「特定の担当者に業務が集中している」「進捗が止まっている工程がある」と分かれば、早めに配置転換や業務調整の対応ができます。

また、スキルやスピードに個人差がある場合は、育成対象の選定やマニュアル整備の材料としても有効です。

日々の業務負荷や作業状況を可視化・改善したい場合には、以下のようなツールが選択肢となります。

|

作業・タスクのデータを活用したい時に使えるツール

|

まずは作業状況を記録し、誰が何をどれだけ抱えているのかを見える化することで、業務改善やチーム運営の質を高めるきっかけになります。

2-4. 財務・経理データ(収益やコスト構造を把握して経営判断に活かす)

財務や経理に関するデータは、多くの企業で日々蓄積されているにもかかわらず、活用されにくい情報の代表格です。

売上や費用、利益の数値は記録されていても、「報告のため」にとどまり、経営判断や改善の材料として活かされていないケースが非常に多く見られます。

|

財務・経理データの具体例

|

すでに会計ソフトなどでデータは蓄積されている企業が多いため、次のステップとして「どう見える化し、どう意思決定に使うか」が鍵となります。

|

財務・経理データを活用したい時に使えるツール

|

財務・経理のデータは、入力されているだけで「使われていない」状態になりがちです。

だからこそ、まずは蓄積されている数字を分析・可視化することが、データ活用の第一歩になります。

2-5. 従業員データ(人材を活かして組織を強くする)

人事・組織に関するデータは、まさに「持っているだけではもったいないデータ」の一つであり、有効に活用すべきデータと言えます。

「働きすぎていないか」「モチベーションが下がっていないか」といったリスク管理だけでなく、従業員のスキルや強みを、会社の資産として活かすための重要な情報です。

|

人事・組織データの具体例

|

例えば、部署ごとの残業時間を集計することで、業務の偏りに気づくことができますし、離職率と満足度のデータを組み合わせることで、早期離職の要因を推測することも可能です。

また、社員ごとのスキルや強みが見える化されていれば、「この業務にはあの人が向いている」「今この部署が忙しいから、あのチームから手を借りよう」といった、社内での柔軟な人材活用も実現できます。

人材の可視化や育成、社内での適正配置を考えたい場合には、以下のようなツールが選択肢となります。

|

人事・組織データを活用したい時に使えるツール

|

評価や勤怠、スキル、キャリア志向などの情報が社内で整っていれば、人材を正しく配置し、育て、流動的に活用する仕組みをつくることができます。

また、社員一人ひとりの経験や強みを正しく理解できれば、適正な配置・負担の平準化・チームの相互補完・人的コストの最適化につながります。さらに、部署を越えた人材の流動性が高まれば、新しい発想や組み合わせが生まれ、イノベーションのきっかけになる可能性もあるでしょう。

2-6. 外部データ(社外のデータを精度向上・イノベーションに活用する)

外部データとは、これまで解説してきた社内データとは違い、社外にあるデータ全般のことです。外部データを含めた大規模な情報群を「ビッグデータ」と呼ぶこともあります。

外部データを活用することで、データ分析の精度を上げることができる他、顧客行動の傾向や市場の変化を先読みして、まだ誰も気づいていないニーズを発見するといった動きも活発になっています。

|

外部データの具体例

|

例えば、売上急伸の背景に気象条件が重なっていたなど、社内データだけでは見えない因果関係に外部データが気づかせてくれることがあります。

また、SNS上の口コミを継続的に収集・分析することで、潜在ニーズや市場の不満にいち早く気づき、新しい商品開発や改善に結びつけるという活用方法もあるでしょう。

外部データを取り入れて判断の幅を広げたい場合には、以下のようなツールや情報源が活用できます。

|

外部データを活用したい時に使えるツール・情報源

|

社内データを活用することはもちろん、「外部データをいかに活用できるか」が、経営にとっても非常に重要なポイントとなります。

3. データ活用を進める5つのメリット

前章では、活用できるデータの種類として、売上・顧客・業務・財務・人事など内部のデータはもちろん、外部データも含めて、あらゆる情報がデータ活用の対象になり得ることを確認しました。

これらのデータは、蓄積するだけでなく、実際の業務や経営判断に活かしてこそ価値を発揮します。

この章では、データを活用することによってどのようなメリットが得られるのかを、代表的な5つの観点から整理していきます。

|

データ活用を進める5つのメリット

|

単なる効率化にとどまらず、売上の再現や社内外の合意形成、そして最終的には企業全体の競争力強化にまでつながるデータ活用の効果を、順を追って見ていきましょう。

3-1. 意思決定の精度とスピードが上がる

データ活用を進めるメリットとしてまず挙げられるのが、日々の業務判断の精度とスピードが高まることです。

業務の中では、「どこに課題があるのか」「次に何を優先すべきか」といった判断を繰り返す場面が多くあります。

そうした場面で、感覚や経験だけに頼るのではなく、売上実績や業務進捗、顧客の反応など、具体的なデータをもとに判断できる環境が整っていれば、迷いや属人的な判断のズレを減らすことができます。

勘や経験に頼る場面では判断がぶれることがありますが、データがあれば事実に基づいて全体最適な決定が可能になります。

|

データ活用で意思決定の精度とスピードが上がる具体例

|

判断に必要な情報が整理されて活用できる状態になっていて、誰でも簡単に同じ判断ができれば、意思決定までの時間を短縮できるだけでなく、属人化も防ぐことができます。

このように業務改善や日々の判断を支えるという点で、データ活用は多くの現場にとって確かな効果をもたらす手段となります。

3-2. 業務の効率化・無駄の削減が進めやすくなる

データ活用を進めるメリットとして次に挙げられるのが、日々の業務を効率化し、無駄を削減する施策が立てやすくなることです。

業務の現場では、「時間がかかっている工程はどこか」「作業の重複やムダはないか」といった課題を抱えながら、感覚や経験に頼って業務を進めている場面が少なくありません。

そうした場面で、業務ログや処理件数、作業時間、エラー発生率などのデータを活用すれば、属人的な感覚では見落としていたムダやボトルネックを明らかにすることができます。

また、ベテラン社員が持っているノウハウやナレッジを形式知化して共有できれば、標準化や作業の平準化が進み、生産性の底上げにもつながります。

|

データ活用で業務の効率化・無駄の削減が進めやすくなる具体例

|

業務の実態を定量的に把握できれば、感覚では気づきにくかったムダや非効率が明確になり、改善の方向性も見えやすくなります。

その結果として、工数やコストを抑えながら、組織全体のパフォーマンスを向上させることが可能になります。

3-3. 売上を最大化できる(成果ができるパターンを再現できる)

データ活用のメリットとして、成果が出るパターンを見つけやすくなり、その再現性を高められることが挙げられます。

売上や成約が伸びている要因をデータで検証できれば、「誰がどんな場面で成功しているか」「どのような提案やタイミングが効果的か」といった勝ちパターンを発見できます。属人的なノウハウに頼るのではなく、再現可能な営業・マーケティングプロセスとして社内で共有・活用することが可能になります。

また、社内データに加えて、社外のビッグデータや外部の市場情報を活用すれば、より効果的なターゲティングや訴求方法の発見にもつながります。

こうしたアプローチを組み合わせることで、新たな需要の掘り起こしや、既存顧客の購買単価の向上も期待できます。

|

売上を最大化できる具体例

|

「売れた理由を説明できる」ようになれば、「同じ結果をもう一度つくる」ことが現実的になります。これは、継続的に成果を生み出すうえで非常に重要な視点です。

3-4. データで説得力が増すため合意形成がしやすくなる

データ活用のメリットとして、社内外を問わず「納得感」や「信頼感」のある意思決定がしやすくなることが挙げられます。

例えば業務改善の提案、人事評価の説明、予算獲得の交渉など、社内での意思決定の場面では、「なぜそう判断するのか」という根拠が必要になります。

こうした場面で、感覚的な主張ではなく、可視化されたデータや数値を用いて説明できれば、判断の根拠としての説得力が高まり、関係者の納得を得やすくなります。

|

データ活用で社内外の合意形成がしやすくなる具体例

|

このように、「数字で語れる状態」をつくることは、社内の調整だけでなく、社外との信頼構築や提案活動においても非常に有効です。

データに基づいた説明は、主観的な印象や思い込みを避け、客観性と透明性をもって相手に伝えることができます。だからこそ、説得力あるデータ活用は、組織や顧客を動かす力にもなります。

3-5. データ活用の積み重ねで企業の競争力を高められる

ここまで解説してきたように、データ活用には、業務判断の精度向上や効率化、成果の再現性、社内外の合意形成といった、さまざまなメリットがあります。

これらはどれも単体で大きな価値を持ちますが、一つひとつの積み重ねが組織全体に広がっていくことで、会社の競争力を高めることにつながります。

例えば、

・部門ごとに属人化していたノウハウが共有され、再現性のある成果へと変わっていく

・判断や意思決定が速くなり、変化に柔軟に対応できる体制ができる

こうした状態が整ってくれば、単なる「効率の良い現場」や「成果が出るチーム」を超えて、環境変化に強く、競合他社に差をつけられる会社へと成長していくことができます。

このように、データを正しく活かしていくことは、日々の業務を良くするためだけではなく、長期的には競争力の高い会社をつくる基盤づくりにもつながっていきます。

変化のスピードが速い時代だからこそ、小さな実践を着実に積み重ねていくことが、「業界でも抜きんでた強い会社」を築く近道になると言えるでしょう。

4. どんな会社でもデータ活用を進めるべき

ここまで紹介してきたように、社内外データを活用することで、日々の業務判断の精度が上がり、無駄を減らし、成果の再現性が高まり、社内外の合意形成もしやすくなります。

こうした取り組みを積み重ねていくことで、変化に強く、競合に差をつけられる会社へと成長していくことが可能になります。

こうした成果は、大企業やIT業種に限った話ではありません。むしろ、まだデータ活用に本格的に取り組んでいない中小企業や非IT業種こそ、小さな実践からでも大きな変化を実感しやすいタイミングにあります。

さらに近年は、無料や低価格で使えるツールの登場、クラウド環境の整備、IT導入補助金の充実など、データ活用に取り組みやすい環境が整ってきています。

「自社には難しい」と構えず、身近なところから少しずつ始めてみることが大切です。

5. データ活用の進め方・5ステップ

これまでの章で、「どんなデータが使えるのか」「活用するとどんなメリットがあるのか」がおおよそ見えてきたかと思います。

この章では、いよいよ、データ活用を実際に「どう進めていけば良いのか」を5つのステップに分けてご紹介します。

|

データ活用の進め方・5ステップ

|

「どこから手をつければいいか分からない」という方でも、身近な業務から小さく始められる内容になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

5-1. データ活用の目的・方向性を決める

データ活用を始める際には、まず「何のために活用したいのか」という目的を明確にすることが重要です。

目的が定まっていないままだと「どのデータを集めればいいか分からない」「集めたデータがあってもどう活用すればいいか分からない」となり、結果的にうまくデータを活用できないまま終わってしまいます。

いきなり目的・方向性を決めるのが難しい場合には、保有している対象や、現状の現場の課題から方向性を決めていくのもおすすめです。

|

対象データから、データ活用の方向性を考える具体例

|

|

現状の課題から、データ活用の方向性を考える具体例

|

最初はシンプルな課題設定で構いません。「自社が何に困っていて、どこを改善したいのか」を具体的に言葉にすることが、すべての出発点になります。

5-2. データ活用に向けた体制や基盤を整える

目的や方向性が定まったら、実際にデータを活用するための「体制」や「基盤」を整えていく必要があります。

単に人材配置や役割分担を意味するだけでなく、どのようなデータを、どのように収集・整備し、どう分析・活用していくかという工程全体を見通した準備を指します。

例えば、以下のような点を最初に確認しておくことで、過不足のない体制整備が可能になります。

|

データ活用の目的を達成するために確認すべきこと(例)

|

こうした検討を行うことで、「どこに課題がありそうか」「どの段階から整える必要があるか」が明確になります。

また、データ活用の規模や目的によっては、技術的な「データ分析基盤(データ分析環境)」の整備が必要になるケースもあります。すでに存在しているExcelやCSVなどの簡易なデータを使って部門単位で改善するような取り組みであれば、大がかりな基盤は不要なこともあります。

しかし、複数部署のデータを統合・分析したい場合や、リアルタイムでのモニタリング・経営判断に活かしたいといった場合には、データを一元化して整備する「データ分析基盤」の構築が求められることもあります。

こうした整備は必須ではありませんが、中長期的にデータ活用を広げていく場合には、早期に見通しを立てておくことが重要です。

必要な体制や基盤は、会社の規模や目的によって大きく異なります。まずは目的に合った活用のために、「どのような仕組みを整えるべきか」を丁寧に考えることが、スムーズなデータ活用の第一歩になります。

5-3. 活用できるデータを収集・蓄積する

目的に応じた体制が整ったら、実際に活用するためのデータを収集・蓄積していきます。

データ収集とひと口にいっても、対象や用途によって方法はさまざまです。既に自社で持っている内部データを活かすケースもあれば、外部データを取り入れて補完するケースもあります。

また、ツールや技術を活用することで、より効率的かつ継続的なデータ収集が可能になります。

|

代表的なデータ収集手法の例

|

データの形式や量がバラバラにならないよう、目的に応じて必要な範囲を整理しながら蓄積していくことが重要です。

5-4. データを可視化・分析する

データの収集が終わったら、いよいよデータ活用に向けて可視化・分析するステップとなります。

収集したデータは、ただ集めただけでは意味がありません。重要なのは、活用しやすくするために見やすく整理して、傾向や因果関係を読み取ることです。その第一歩が、「可視化」と「分析」です。

「可視化」とは、データをグラフやチャート、ダッシュボードなどで視覚的に表現することです。一覧表だけでは見えにくい傾向や異常値も、グラフにすることで一目で分かるようになります。

一方で「分析」とは、可視化したデータをもとに仮説を立て、傾向や要因を明らかにするプロセスです。例えば「なぜ売上が落ちているのか」を深掘りする際、曜日別・担当者別・商品別・エリア別などに分けて分析することで、原因を絞り込むことができます。

このように、可視化と分析を通じて「現場で何が起きているか」を明らかにすることが、次のステップである「活用」につながります。

また、分析は一度で終わりではなく、課題や仮説に応じて繰り返すものです。最初はシンプルな集計からでも構いません。定期的にデータを見る習慣をつけることで、少しずつ精度の高い分析が可能になっていきます。

5-5. データを活用する

データの収集・可視化・分析まで進めたら、最後のステップは「実際の業務に活用して改善につなげること」です。

このステップでは、分析結果をもとに施策を立てたり業務のやり方を見直したりと、日々の判断や行動に変化を起こしていくことが目的となります。

活用のイメージは、以下のように多岐にわたります。

・ボトルネックが特定できた工程に対して、人員を再配置したりマニュアルを見直したりする

・ターゲット層の反応が良かった広告媒体に絞って、次回のキャンペーン予算を配分する

・離職リスクの高い部署に対して、先回りして面談や業務配慮の対策を講じる

・売れている店舗の特徴をもとに、他店舗でも似た施策を展開する

・アンケート結果に基づいて、UIや説明文を修正し、満足度向上を図る

誰が・どのタイミングで・どのように改善を行うのか、現場の従業員と一緒に施策を具体化していくプロセスが必要です。

一度で完璧な成果を出そうとするのではなく、小さく試す→効果を振り返る→次に活かすという風にスモールステップで進めていくと良いでしょう。

活用→改善→再分析のサイクルを回していくことで、徐々に「データを使って仕事を進める文化」が社内に根づき、より戦略的な判断や変化に強い体制づくりへとつながっていきます。

6. データ活用の具体的な企業事例

ここまでで、データ活用の概要やデータの種類、メリット、進め方などを網羅的に解説しました。

最後に、データ活用をどのように進めていくかがイメージできるよう、クエストが支援したデータ活用の事例を3つ紹介していきます。

どのような目的から始まり、どのようにデータ活用できる体制を構築したのかなど、事例を参考にしてみてください。

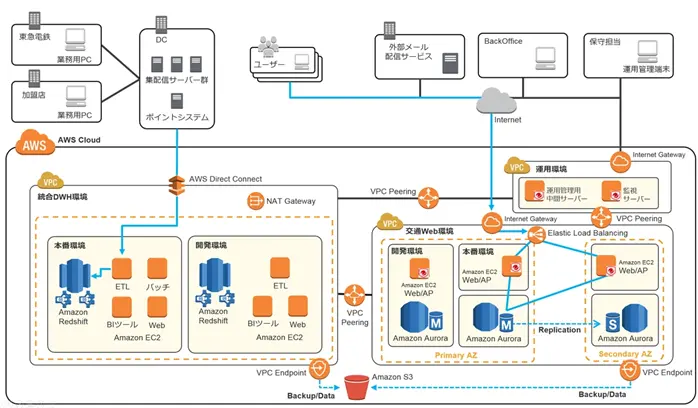

6-1. 行動データ・購買データを統合して活用できる仕組みを整備した事例(東急グループ)

最初に紹介するのは、バラバラに存在していたデータを活用できる状態にして、サービス改善につなげた事例です。

お客様が「いつ・どこで・どんな商品を買ったか」「どの改札を通って電車に乗ったか」といった行動の記録。こうした情報がバラバラに散らばっていると、活かすのはなかなか難しいものです。

東急グループでは、リテール店舗のPOS(販売)データや、電車の券売機・改札の通過履歴、ICカードやスマホの利用ログなど、多様な場面で得られるお客様の行動データが広く蓄積されていました。

それらをうまくつなぎ合わせて、お客様一人ひとりの動きを理解し、サービス向上につなげたい――そんな想いから、今回のプロジェクトが始まりました。

クエストではこのプロジェクトにおいて、

・Amazon Redshiftを用いたデータの集約・整理(データウェアハウスの構築)

・BIツール導入による「誰でも見やすく・使いやすい」帳票・グラフの整備

・想定外のデータ仕様変更にも柔軟に対応した設計・開発の実施

などを通じて、オンプレミスで構築した場合の6割のコスト(5年換算)に抑えながら、現場が実際に使える「データ活用の仕組み」を作り上げました。

このプロジェクトにより、東急グループでは顧客の行動や購買データを一つにつなぎ、リアルタイムかつ直感的に活用できる仕組みを実現しました。

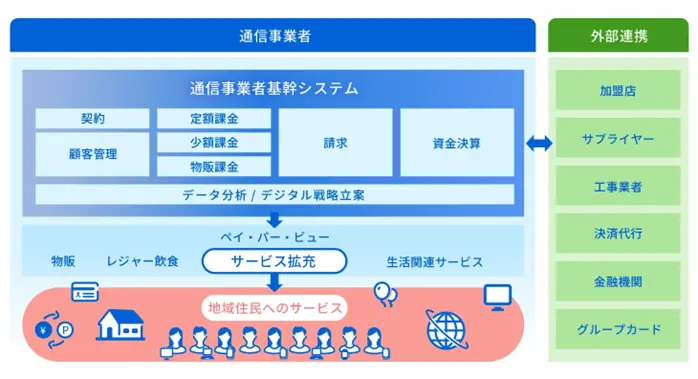

6-2. 顧客情報を一元管理して柔軟に対応できる仕組みを構築した事例(通信事業者)

次に紹介するのは、130万世帯を対象とする顧客管理システムの運用改善と再設計について支援した、通信事業者の事例です。

TV、電話、電気、ガス、インターネットなど、暮らしに必要なサービスをまとめて提供する地域通信事業者では、それぞれのサービスごとに異なる情報や契約内容を扱う必要があり、顧客情報の管理や変更対応が煩雑になりがちです。

この通信事業者の事例では、それまで運用の中で個別に対応していたキャンペーンや料金プラン変更の申請・登録・管理業務を見直し、業務データをもとに「機能化できるもの/人の対応が必要なもの」を分類・整理しました。

その中で、実際の業務負荷や対応頻度に基づき、必要なものはシステム側に組み込む形で段階的に開発を進行する形をとりました。具体的には、運用設計と開発体制を一体化(DevOps)し、現場の柔軟な運用ニーズをIT側で吸収できる仕組みの構築のサポートです。

サービス情報が集約されたことで、システム全体が「ビッグデータ化」し、今後はAIやデータ分析によるマーケティング活用への展開も期待されています。

6-3. 医療現場のデータ活用を支えるシステムのクラウド移行を支援した事例(エムアンドエイチ)

医療・福祉分野の総合サポートカンパニーである株式会社エムアンドエイチ様は、医療機関向けの原本化支援システム「縁Do(えんどう)」というサービスを提供し、診療情報提供書や同意書などの紙文書を電子データに置き換える医療機関をサポートしています。

これまで、多くの医療機関ではカルテの一部が電子化されている一方で、他院から持ち込まれる資料や患者の署名が必要な書類などは紙のまま運用されており、管理や共有の面で非効率な状態が続いていました。

医療機関が「縁Do」を導入すれば、これらの紙文書を電子データとして一元管理し、院内のどこからでも参照・検索できる体制を実現できます。その結果、紙を探し回る手間や確認ミスを減らし、現場の医師や職員が必要な情報をすぐに活用できる環境を整えることができるのです。

また、電子署名やタイムスタンプにも対応し、法令・ガイドラインに準拠した形で安全にデータを保管・活用できることも特長です。複数の文書を統合して患者ごとにまとめたり、過去の情報をもとに診療方針を検討したりするなど、紙では難しかった情報の横断的な活用が日常的に行えるのがメリットです。

クエストでは、それまでオンプレミスで運用していた「縁Do」の運用基盤を、AWSクラウドへと移行するサポートを実施。1病院ごとに1システムを構築する設計とすることで、システム間の干渉を防ぎつつ、横展開にも対応できる構成を実現しました。

株式会社エムアンドエイチ様からは、バージョンアップなどが容易になるなど運用面での効果も大きいとの評価をいただいています。同社では、さらに分析機能や連携範囲を広げ、医療現場でのデータ活用をより支援していく考えとのことです。

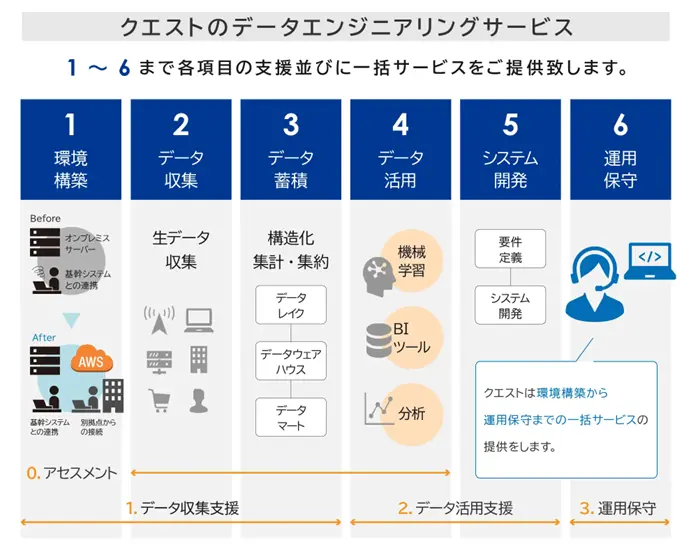

7. データ活用で困ったらぜひクエストにご相談ください

ここまで、データ活用の概要や活用できるデータの種類、メリット、進め方、企業の具体的な事例などを解説してきました。自社でも「何かできそうだ」とイメージが湧いてきた方もいるかもしれません。

しかし一方で、以下のような悩みや疑問が立ちはだかることも多いのではないでしょうか。

・今あるデータを、どう整理すれば良いか分からない

・システムやツールがバラバラで、活用につながらない

・現場に負担をかけずに運用したい

・可視化・分析をしてみたいが、仕組みが整っていない

クエストでは、こうしたお悩みに対して、データ活用の環境構築やデータ収集の支援、データ活用のフェーズ、システム開発、そして運用保守まで、データ活用に必要なあらゆる領域をワンストップでサポートしています。

|

クエストが対応できる主な支援領域

Webアプリケーションや業務システムの開発に加え、クラウド基盤と連携したシステム構築や、業務部門と連携した開発設計にも対応しています。

AWSやAzureなどのクラウドからオンプレミスまで、戦略設計、構築、運用監視、セキュリティ対策に至るまで、安定稼働を支えるIT基盤をトータルで整備します。

|

データ活用は、やみくもに始めると途中で挫折してしまうこともあります。だからこそ、最初から仕組みとして持続可能な基盤を構築することが重要です。

「やりたいことはあるが、どう進めればいいか分からない」という段階でも、ぜひお気軽にクエストにご相談ください。実現可能な形に落とし込み、最適なパートナーとして並走いたします。

8. まとめ

本記事では「データ活用」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆ データ活用とは?意味・現状

・ データ活用とは、社内外のデータを業務遂行や判断に活かすこと

・ データ活用で全社的に十分な成果を得ている企業はまだ少数

◆ 活用できるデータの種類

・ 売上・営業データ(データ活用で成果に直結しやすい)

・ 顧客データ(顧客との関係を維持するために欠かせない)

・ 作業・タスクのデータ(業務の偏りや進捗を見える化する)

・ 財務・経理データ(収益やコスト構造を把握して経営判断に活かす)

・ 従業員データ(人材を活かして組織を強くする)

・ 外部データ(社外のデータを精度向上・イノベーションに活用する)

◆ データ活用を進める5つのメリット

・ 意思決定の精度とスピードが上がる

・ 業務の効率化・無駄の削減が進めやすくなる

・ 売上を最大化できる(成果ができるパターンを再現できる)

・ データで説得力が増すため合意形成がしやすくなる

・ データ活用の積み重ねで企業の競争力を高められる

◆ データ活用の進め方・5ステップ

・ データ活用の目的・方向性を決める

・ データ活用に向けた体制や基盤を整える

・ 活用できるデータを収集する

・ データを可視化・分析する

・ データを活用する

データ活用の進め方や体制整備など、迷ったり困ったりしたらぜひお気軽にクエストにご相談ください。